すぐにアマゾンのサポートにチャット方式で連絡しましたが、なぜかkindleのサポートがアジア系の外国人ばかりで話がどうにも噛み合わない。

業を煮やして電話サポートに切り替えたところかなり日本語が達者な中国人サポートに巡り合えてようやく専門部署につないでもらえ二度ほど調査で時間をとった結果原因が判明しました。

これはアマゾンkindleの「アカウント結合」のシステムトラブルによるものだというのです。

アカウント結合ってご存知でしょうか?

聞けば、もう行われていないサービスなんだそうです。

|

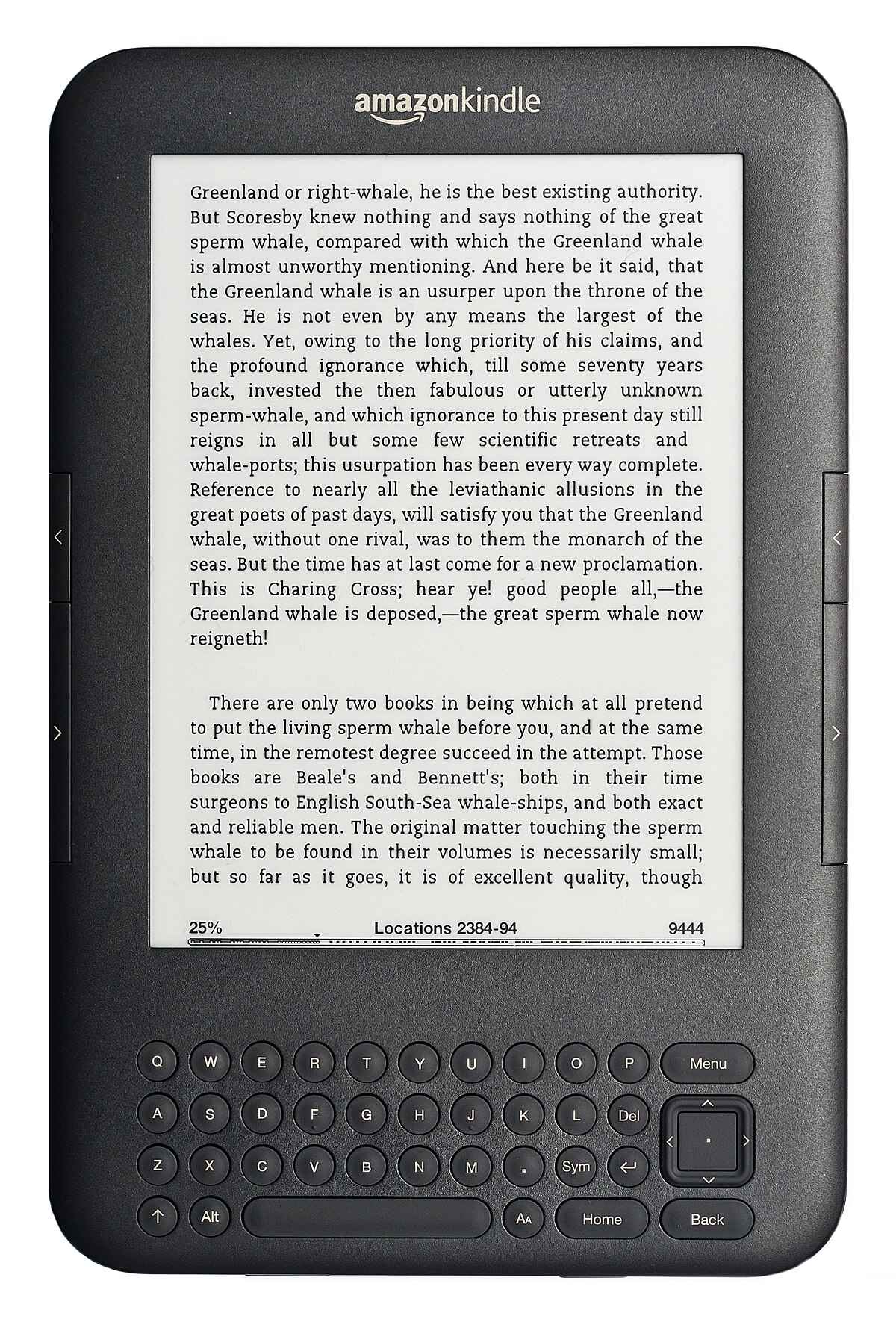

| kindle keyboard |

kindleの初期の機種(キンドル・キーボード)は、国内では販売されずあたしたち日本人の新し物好きは本国から取り寄せて買いました。

当然、本もアメリカの本(洋書ですな)しかありませんし、本の購入にはamazon.com(米国のアマゾン)のアカウントを使って買います。

そののち、日本でもkindleが発売されてamazon.co.jpでもデジタル本を買えるようになりました。

ここで困ったのが初期のkindleユーザー。米国アカウントで買った本を国内販売のkindleでは読むことができないという事象につきあたります。

そこで考え出されたのが「アカウント結合」というやつでamazon.comとamaozon.co.jpのアカウントを「合体」させた状態を作りcomで買った本もco.jpで買った本も同一のkindle端末で買ったり読んだりできるようにしたのです。

ところが相当複雑なデータベースの取り扱いを行ったらしく、どこかとっちらかってしまったのでしょう。あたしが遭遇したような買ったのに履歴に残らないという症状が現れたと。

kindleには、「端末とコンテンツの管理」というPCインターフェースがあって、確かにそこには買った本が表示されるのに履歴にはないのです。

アマゾンのサポートからの連絡により、あたしのpaperwhiteのco.jpアカウントを一度解除しamazon.comのアカウントで再登録することで問題は解決できるということがわかり実施したところ無事治りました。

ためしに、comアカウントを解除して再びco.jpアカウントで登録しなおして(怖いので無料の)コンテンツを購入したところ無事履歴に反映されました。逆にcomアカウントで購入しても大丈夫なので、これぞ本当の「結合」がなされたと言えるのではないでしょうか。

アマゾンサポートの回答も相当手間どったので事例としては珍しいものだったのかと思います。

しかし今回のトラブルの最大の難関はやはりアマゾンの外国人スタッフとのコミュニケーションでした。さすがのあたしも途中で申し訳ないけど日本語が通じる人と変わってくれと泣きを入れました。